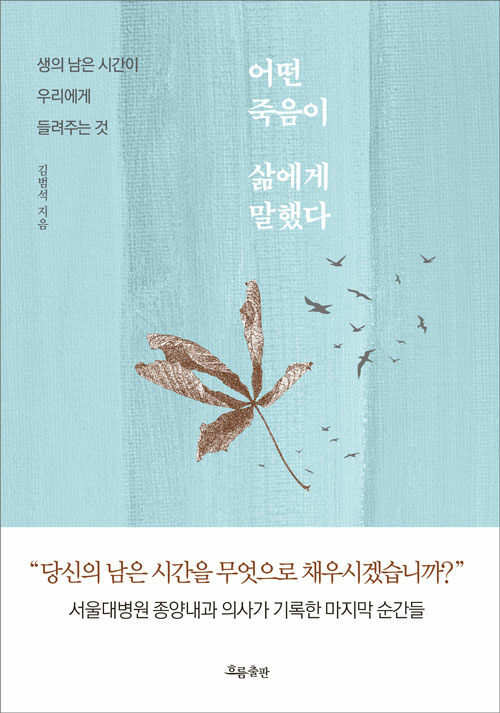

23가지 이야기가 들려주는 삶의 의미

종양내과 의사인 저자는 암의 완치가 아닌 조금이라도 삶의 마지막 순간을 뒤로 미루기 위한 목적의 치료들을 행하면서 어쩔 수 없이 수많은 환자들과 마주했다. 그들의 삶과 죽음을 바라보면서 느꼈던 살아간다는 것에 대한 의미를 아주 조심스러운 손길로 기록한 책이다.

다양한 방식과 여러가지 생각을 가지고 있는 사람들에게 책의 23가지 이야기는 각기 다른 크기와 깊이의 울림으로 다가올 것이라고 생각한다.

많은 에피소드 중 나에게 오랫동안 생각할거리를 던져준 몇 가지를 소개한다.

"10년 더 사시면 뭘 하고 싶으세요?"

"ㆍㆍㆍ."

침묵이 흘렀다. 그는 아무 대답도 하지 않았다.

"더 살게 된다면 해보고 싶은 일은 없나요?"

"ㆍㆍㆍ."

"뭐 그런거 있잖아요. 제주도로 가족여행을 가고 싶다거나ㆍㆍㆍㆍ손주가 중학교 들어갈 때 교복 한 벌 해주고 싶다거나 아니면 고향에 한 번 다녀와야겠다ㆍㆍㆍㆍ뭐 그런거요."

"ㆍㆍㆍ."

여러번의 질문에도 끝내 그의 대답을 듣지 못했다. 그는 막연히 좀 더 오래 살았으면 좋겠다는 바람만 있었을 뿐 구체적인 계획이나 소망 같은 게 없는 것 같았다. (61쪽)

첫 질문을 읽으면서 답변이 제대로 떠오르지 않았다. 해야만 하는 일에 비해 남겨진 시간이 너무 적기 때문일까? 아니면 10년동안 한다고 해도 모자라기 때문일까? 아니면 내 인생이 아직 무한하다고 착각하고 있기 때문일가? 무언가 거창한 것을 해야한다는 강박에 빠져 있기 때문인가? 시간을 좀 더 두고 생각해봐도 마찬가지였다. 내가 당장 한 달 후 죽는다 하면 쉽게 대답할 수 있을까? 결과는 비슷할 것 같다. 하루하루를 의미있고 가치있고 알차고 뜻깊게 살아야 한다는 것은 누구나 동의하는 사실인데 나는 그저 고개만 끄덕이고 있을 뿐이다.

"아드님은 아버지 상태가 어떻다고 알고 계신가요?"

"저는ㆍㆍㆍ어ㆍㆍ어ㆍㆍ."

아들은 내 물음에 말을 더듬었다.

"그냥ㆍㆍㆍ치료하면 좋아진다고 알고 있는데요ㆍㆍㆍ."

당혹스러운 대답이었다. 나는 재차 몇 가지를 덧붙여 물었다.

"음, 좋아진다는 것이 어떤 의미인가요? 아버님이 완치 목적의 항암치료를 받고 계신 것으로 알고 있나요? 아니면 생명 연장 목적의 치료를 받고 계신가요? 암이 어디에 얼마나 퍼진 것으로 알고 계세요?

.

.

언제나 '가족이니까'와 '가족인데 뭐 어때' 그 언저리에서 누구보다 가장 모르는 존재가 되기 쉬운 것이 가족인 것만 같다.

말하지 않으면 모른다. (70쪽)

유독 이 책에서는 가족과 관련한 이야기가 많이 나온다. 혈연이 가지는 의미는 죽음 앞에서 더욱 부각되는 법이기도 하다. 작가는 의사로 쌓여가는 시간이 쌓여 갈수록 '가족'이라는 이름을 달고 오는 갖가지 사연 앞에서 자주 할 말을 잃는다고 했다. 모두 안타까운 이야기들인데, '가족'은 죽음 이후에도 혈연이라는 이름의 악연으로 남겨진 이들을 힘들게 하기도 하고 가장 가까운 존재이지만 아무것도 아는게 없다는 사실로 큰 좌절과 절망을 주기도 한다.

어느 날 아침, 간호사가 아이의 혈압을 재러 병실에 들어섰을 때 보호자인 엄마는 아이를 품에 안고 있었다.

그러나 간호사는 보자마자 아이가 이미 호흡이 멎은 것을 알았다. 아이의 얼굴이 이미 푸른빛을 띠고 있었던 것이다.

숨이 끊어진 것은 새벽인 듯싶었다. 그러나 아이 엄마는 미동도 하지 않은 채 죽은 아이를 끌어안고 있었다.

아이의 사망 사실을 알리면 의료진이 아이의 시신을 데려갈까 봐 누구에게도 알리지 않고 아이를 꼭 끌어안은 채로 밤을 새운 모야잉었다. (122쪽)

아빠 입장에서 눈물이 흘렀던 장면이다. 아이를 키우다 보니 아이와 관련한 장면들 하나하나에 감정이입을 하게 된다. 가끔씩 이런 몹쓸 생각을 한다. 우리는 살아가고 있는 것일까 죽어가고 있는 것일까? 태어났다는 것은 어쨌거나 죽어야 한다는 것을 의미한다. 하지만 아무도 인생을 '죽어간다' 라고 표현하지 않는 것은 (설령 우리가 결국 죽음을 향해서 나아가고 있다 할지라도) 매일의 일상이 너무나도 소중하고 가치있기 때문이다. 그래서 우리는 여전히 '살아간다'라는 표현을 쓰는 것이 아닐까? 살아감이 선사하는 활기를 어디에다가 비교할 수 있을까? 삶의 수많은 가능성, 앞으로 남은 소중하고 가치 있는 하루하루를 제대로 피워보지도 못했다는 점에서 아이들의 죽음은 너무나도 슬프다.

무엇보다 의사가 자신의 환자 전부를 가족처럼 여기면 그 의사도 버티지 못한다.

가족 한 명만 아프거나 생을 마감해도 남은 가족들은 무척 힘든 시간을 보내는데 만약 누군가가 가족이 600명이고, 그 모두가 아프거나 그 모두를 떠나보내야 한다면 어떻겠는가? 그 사람은 필시 미쳐버리지 않을까? 모든 환자에게 부모이게 하듯이, 자식에게 하듯이 정신과 마음을 다 쏟아버리면 의사는 온전히 버틸 수 없다.(156쪽)

병상에 누워 있는 환자의 생의 마지막 단계에서 믿고 의지할 수 있는 사람은 당연히 의사다. 그리고 당연히 최선을 다해줬으면 하는 바람이 있다. 이것을 의사의 의무라고 생각하며 의사라면 가져야할 당연한 마음가짐 또는 윤리라고 생각한다. 이러한 환자와 환자의 주변인을 바라보는 의사는 얼마나 괴로울까? 대체 얼마만큼의 거리를 둬야 하는걸까? 너무 인간적으로 대하는 것도 안되고 너무 직업적으로 대하는 것도 안되는 그 중압감 또한 의사를 괴롭게 하는 것 중 하나다.

작가는 환자의 삶과 죽음에 슬픔과 위로를 건내는 동시에 의사라는 직업에 대해 끊임없이 고민하며 의료 환경 등에서 느끼는 한계나 해결책 등에 대해 이야기 하는데 이 부분이 굉장히 흥미롭다. 내가 직접 항암치료를 받지 않았는데 어떻게 환자에게 '아프지 않은 항암치료'라고 말을 할 수 있단 말인가? 에서부터 의사가 아닌 환자로 병원을 다닐 때 의사에게 느끼는 서운한 감정들, 그리고 암을 이기는 것이 아닌 최대한 시간을 끌며 지지 않게 하는 싸움도 의미가 있지만 인정받지 못하는 현실에서 느끼는 아쉬움, 아픈 환자를 놔두고 휴가를 가는 자신이 이기적이라고 생각했던 사건 등은 의사가 아니더라도 충분히 공감할 수 있고 내 입장에서 생각해볼 수 있는 부분들이다.

나는 죽음을 생각하거나 걱정하기 전에 남은 삶을 어떻게 맞이할 것인가 생각하고 있는가? 질문을 던져준 책이었다.

'책과 생각' 카테고리의 다른 글

| 언바운드 (0) | 2022.12.21 |

|---|---|

| 올 댓 카피 - 카피 쓰기의 모든 것 (1) | 2022.10.30 |

| 정의 중독 - 인간이 타인을 용서하지 못하는 이유 (0) | 2022.10.20 |

| 마지막 노래를 들어줘 - 누가 김성재를 죽였나 (0) | 2022.10.19 |

| 아연 소년들 (0) | 2022.10.17 |

댓글